宵山・駒形提灯ガイド

駒形提灯の場所と紹介

宵山の風物詩・・・暗闇に浮かび上がる駒形提灯。

山鉾に飾られている提灯には鉾ごとにこだわりがあり、形や大きさ、デザインは様々です。

浴衣姿の少女たちが独特の節回しでわらべ歌を歌いつつ、ちまきやお守を売る声、「コンコンチキチン・コンチキチン」のおはやし、駒形提灯の灯りすべてがマッチし、宵山を盛り上げます。

16日の宵山 祇園囃子のフィナーレ

アップテンポのお囃子の後、駒形提灯の灯が消され「ドーン」という音とともに、いっきに提灯が落とされます。祇園祭にまた行ってみたいと思うような圧巻の光景です是非体験してみてください。

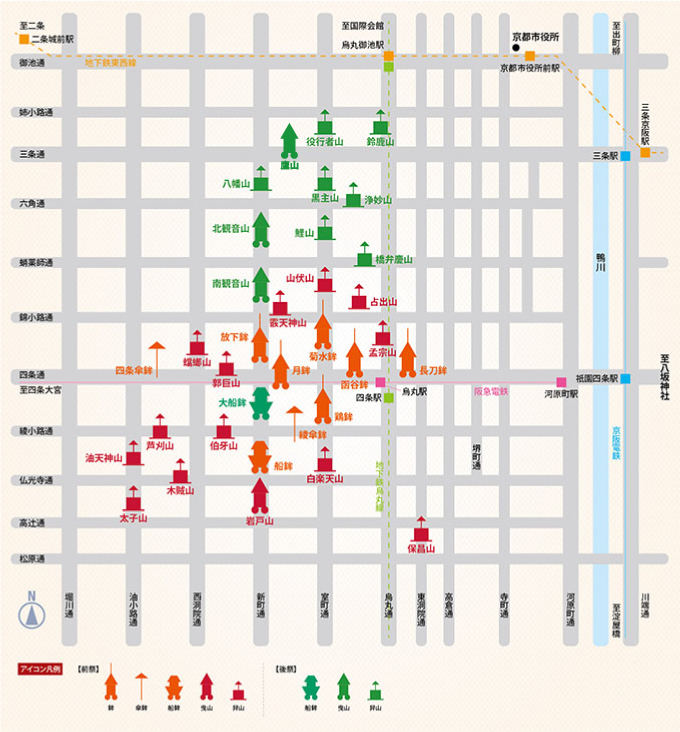

駒形提灯 山鉾マップ

前祭さきまつり

※画像をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。

長刀鉾(なぎなたほこ)

孟宗山(もうそうやま)

占出山(うらでやま)

函谷鉾(かんこほこ)

山伏山(やまぶしやま)

菊水鉾(きくすいほこ)

鶏鉾(にわとりほこ・とりほこ)

白楽天山(はくらくてんやま)

綾傘鉾(あやがさほこ)

霰天神山(あられてんじんやま)

月鉾(つきほこ)

放下鉾(ほうかほこ)

船鉾(ふねほこ)

岩戸山(いわとやま)

郭巨山(かっきょやま)

伯牙山(はくがやま)

蟷螂山(とうろうやま)

木賊山(とくさやま)

芦刈山(あしかりやま)

四条傘鉾(しじょうかさほこ)

油天神山(あぶらてんじんやま)

太子山(たいしやま)

保昌山(ほしょうやま)

前祭宵山の見どころ

コンチキチンの祇園囃子が鳴り響く中、飾り付けられた23基の山鉾の駒形提灯に灯がともされ、大勢の人出でにぎわいます。夜店があちこちにいっぱい出ているので浴衣を着てお出かけしてみては如何でしょうか?もしかすると掘り出し物があるかもしれませんよ。

後祭あとまつり

大船鉾(おおふねほこ)

北観音山(きたかんのんやま)

南観音山(みなみかんのんやま)

鈴鹿山(すずかやま)

浄妙山(じょうみょうやま)

役行者山(えんのぎょうじゃやま)

黒主山(くろぬしやま)

鯉山(こいやま)

八幡山(はちまんやま)

橋弁慶山(はしべんけいやま)

鷹山(たかやま)

※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。