清水寺

春の境内の桜はソメイヨシノが中心。奥の院から見る、桜に彩られた本堂の姿はまさに絶景です。桜越しに清水の舞台から見下ろす、春の古都の町並み。また、ライトアップされた夜桜は幻想的で美しさも格別です。秋になると、本堂崖下の音羽川流域の渓谷・錦雲渓の紅葉の壮観さは、北山の高雄に比肩するとして「新高雄」とも呼ばれます。「清水の舞台」からは京都のまちが一望でき、「錦雲渓」沿いのかえでが楽しめます。

清水寺からスタートして地主神社、三寧坂、法観寺、八坂庚申堂、禅居庵と巡り、建仁寺へ。清水寺の界隈を歩いてじっくり楽しみましょう。

春の境内の桜はソメイヨシノが中心。奥の院から見る、桜に彩られた本堂の姿はまさに絶景です。桜越しに清水の舞台から見下ろす、春の古都の町並み。また、ライトアップされた夜桜は幻想的で美しさも格別です。秋になると、本堂崖下の音羽川流域の渓谷・錦雲渓の紅葉の壮観さは、北山の高雄に比肩するとして「新高雄」とも呼ばれます。「清水の舞台」からは京都のまちが一望でき、「錦雲渓」沿いのかえでが楽しめます。

徒歩

約2分

地主神社は、恋の成就や良縁達成のご利益がある神社で、多くの人々が訪れます。創建年代は遠く神代に遡り、本殿前の「恋占いの石」は縄文時代から伝わると言われています。「恋占いの石」は10mほど離れた2つの石で、この2つの石の間を目を閉じて、片方の石からもう片方の石に辿り着けば恋が叶うとされています。特に若い女性に人気のあるスポットで、順番待ちの列ができるほどです。

徒歩

約6分

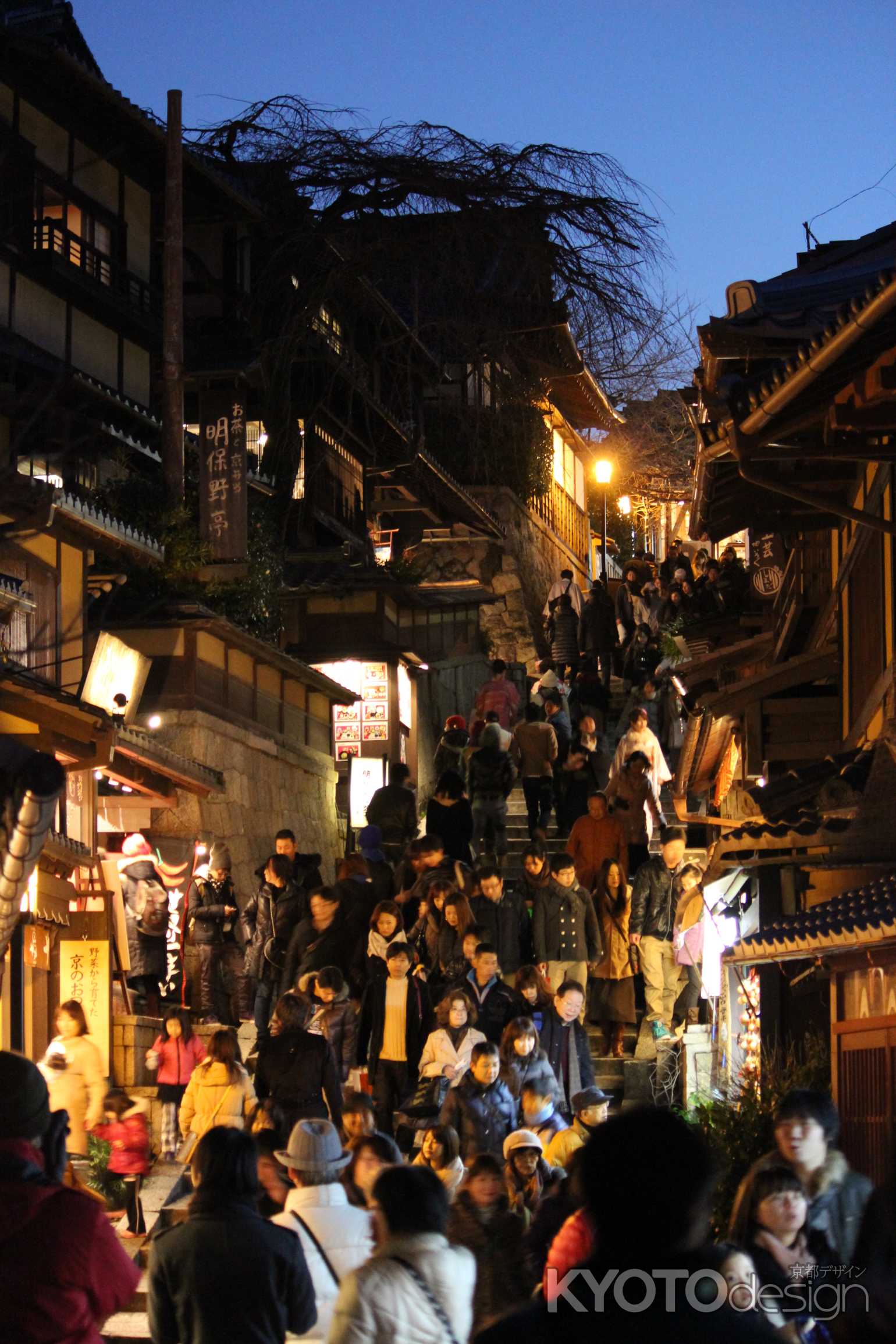

諸説ありますが、豊臣秀吉の正妻(ねね)が子供の誕生を念じて坂をあがり清水寺にお参りしていたことからその名がついたとされています。二年坂を介して北にある八坂神社、円山公園、高台寺、法観寺と南にある清水寺を結んでいるため、観光客が絶えず、土産物店や料亭が並んでいます。

徒歩

約7分

八坂神社と清水寺の中間に位置しており、「八坂の塔」という呼称で余りにも有名なので、正式名はあまり知られていないようです。東大路から東へ坂道を上るこの風景は、なんとも表現できない程、素敵な情景です。京都にいるんだな、と実感できる場所でもあります。

徒歩

約1分

八坂庚申堂は日本三庚申(他に東京・浅草寺、大阪・四天王寺)のひとつとされています。病気平癒の「コンニャク封じ祈祷」が有名です。病名を書いた紙人形をコンニャクに貼り、奉書紙に包み天井に吊るします。

庚申さんのお使いであるという三猿と「くくり猿」は、布で作られた幾つもの猿の人形が四肢をくくられて吊るされています。人間の欲望が動かないよう、庚申によってくくられているという意味があります。三猿・くくり猿の霊力により、「猿結び=縁結び」の御利益もあるといわれます。

徒歩

約9分

禅居庵は建仁寺寺域にある建仁寺の塔頭のひとつです。摩利支天が祀られています。摩利支天とはインドの神様で陽炎を神格化したものであり、災難を防いで身を隠す術が得られるといわれており、中世の武士の間で信仰が広まったそうです。

徒歩

約7分

建仁寺は多くの文化財を保有しており、書院では琳派を代表する絵師、俵屋宗達の風神雷神図屏風(高精細複製品)が展示されています。また、方丈には海北友松による雲竜図などの障壁画(高精細複製品)を見ることができます。方丈の枯山水の大雄苑や中庭の潮音庭などの庭園も見どころのひとつ。特に潮音庭は季節によって様々な表情を見せ、紅葉の時期には素晴らしい景色となります。法堂の天上には小泉淳画伯による双龍図があり、108畳にも及ぶ壮大な水墨画は一見の価値ありです。

※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。